“Ho ritrovato il passaporto per l’estero di mio nonno, emigrante in Brasile”

Catarina Capim, dell’associazione OIA’, ha ritrovato il vecchio passaporto per l’estero di suo nonno, emigrato in Brasile nel 1927. Un’occasione per riflettere su migrazioni, opportunità culturali e miopie politiche.

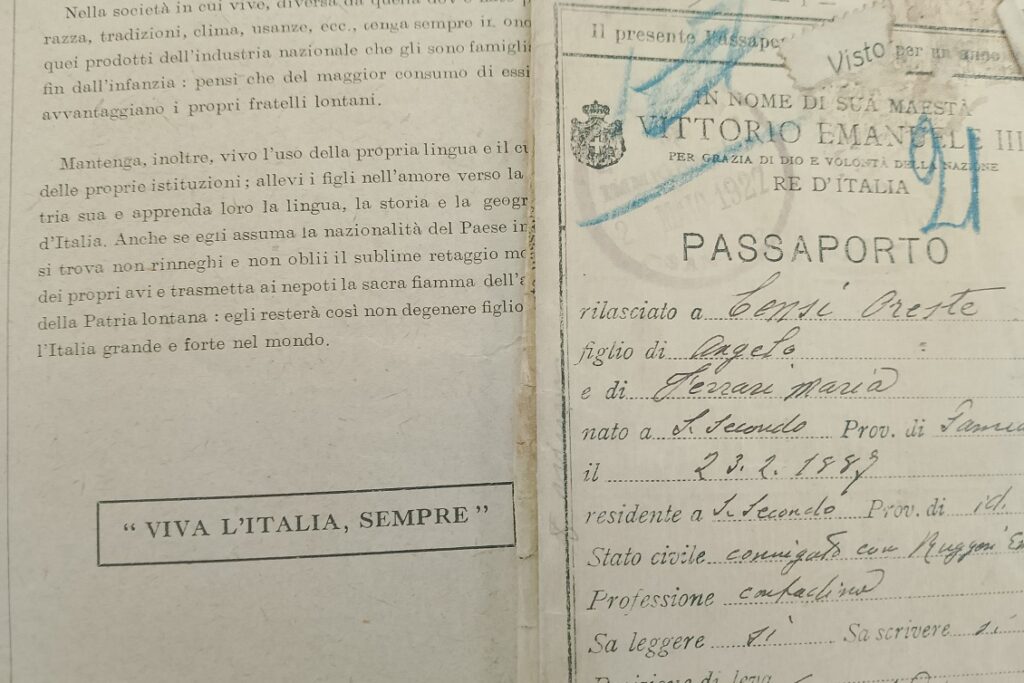

Alcuni giorni fa mi sono messa a leggere il “passaporto per l’estero” appartenente al mio nonno materno, nato a San Secondo di Parma. Quella reliquia, più che un passaporto assomiglia proprio a un libricino, con le sue 16 strane pagine colme di istruzioni, consigli e raccomandazioni per “l’emigrante transoceanico”. Amo l’idea di discendere da gente visionaria che ha attraversato l’oceano, portando con sé una valigia di cartone. E il termine “ emigrante transoceanico” è poetico.

Quell’antico “passaporto per l’estero” era necessario per emigrare, ma non si trattava di un documento personale per ciascun individuo. Infatti mio nonno e i suoi fratelli, all’epoca minorenni, erano inclusi nel documento assegnato al capo famiglia e nel passaporto c’è unicamente la foto del bisnonno Oreste, con l’espressione del peso di un’immensa responsabilità. Poi ci sono i suoi “dati connotati”, descritti così: “Statura: alta. Fronte: alta. Naso: regolare. Baffi: appena. Barba: rosea. Colorito: roseo. Questo era tutto il necessario per identificare se un essere umano fosse accettabile per emigrare. Difetti fisici, malattia e colorito troppo “diverso” erano un ostacolo per ottenere l’autorizzazione per l’ imbarco.

A seguire sono segnate due date, quella della partenza dal porto di Genova – il 12 aprile del 1927 – e quella dell’arrivo nella terra pericolosa di San Paolo, in Brasile, il 3 maggio dello stesso anno. Ma niente paura, perché questi miei 11 avi non erano gli unici: nel 1927 sbarcarono a San Paolo circa 29.472 cittadini del Regno d’Italia, che condivisero il loro soggiorno con una popolazione composta da afro-discendenti di schiavi deportati, popoli nativi, meticci di ogni etnia, portoghesi, spagnoli, francesi, ungheresi, ebrei europei, sirio-libanesi, armeni, giapponesi e chiunque continuasse ad arrivare. L’elenco è davvero lungo e dopo il 1939 c’è stata un’altra onda di emigrazione per fuggire alla seconda guerra mondiale in Europa.

La prima pagina del libricino porta il seguente ammonimento, a grandi lettere si legge: “Avvertenze per l’emigrante italiano” e prosegue con una breve omelia: “Lasciare il proprio Paese per andare a lavorare in terra straniera è sempre un fatto importante e pieno di conseguenze per chi emigra, per la sua famiglia, per la Patria. (…)”. So che la ricerca di lavoro non è stata la motivazione dell’emigrazione della mia famiglia materna. Il bisnonno Oreste è stato soldato nella prima guerra mondiale e, sopravvissuto, fece a se stesso il giuramento di non consegnare i propri figli a nessun’altra guerra ed era convinto che potesse scoppiarne una seconda.

Tutt’ora la gente emigra per svariati motivi: per realizzare un sogno, per una vita più dignitosa, per spirito d’avventura o persino per una ricerca di un lavoro migliore. Ma, tutt’ora, troppe persone sono costrette a emigrare per salvarsi la vita. Mi sono sposata in un giorno di primavera proprio dove sono nata, in Brasile, la terra dove i miei avi, partiti dall’Italia, hanno trovato la felicità. Per una coincidenza del destino anche mio marito, italiano, era un altro emigrante transoceanico.

Come dicevo, la gente emigra e continua a farlo per tanti motivi e le ragioni di mio marito non consistevano nella ricerca di una vita migliore per sé, ma per una vita migliore per tutti. Lui infatti era il responsabile di una Onlus di volontariato dedicata all’infanzia e in Brasile c’era così tanto da fare che trovò più sensato lasciare tutto ciò che aveva ed emigrare. Dopo anni di matrimonio e di importanti interventi sociali vissuti insieme, noi due, una volta diventati genitori, decidemmo di trasferirci in Italia.

Così, in un giovedì del 2012, mi ritrovai in una buia sala dell’ufficio per l’immigrazione di una questura italiana per ritirare il permesso di soggiorno. Ho avuto quattro nonni proveniente da quattro parti differenti del mondo – Spagna, Siria, Austria e Italia – e non immaginavo che l’immigrazione potesse essere giudicata negativamente.

Nessuno è realmente libero se non lo siamo tutti

Il libricino/passaporto è suddiviso per capitoli interessanti: “A chi puo’ rivolgersi l’ emigrante”, “ Prima della partenza”, “Il passaporto” e “In attesa della partenza”, dove si legge la raccomandazione rivolta all’emigrante transoceanico: “L’emigrante deve diffidare di tutti coloro che lo inducono ad assicurarsi contro i rischi della reienzione (…). Durante il breve soggiorno nella città, dove prenderà imbarco, o al confine, l’emigrante non vada a zonzo, e procuri di stare in compagnia dei suoi compaesani. Non presti fede ai finti ed improvvisi amici, o a persone che non conosce e che si offrano per rendergli servigio”.

Mio bisnonno e il nonno non erano alfabetizzati in italiano così non si misero in guardia dal pericolo del “forestiero” e dei rischi di entrare in contatto con una cultura differente. In terra straniera impararono nuovi modi di vivere senza mai perdere la propria identità e insegnarono a loro volta, proprio perché gli incontri multiculturali, se non sono forzati da una colonizzazione, rendono più vasta l’esperienza umana.

Nel capitolo “Durante il viaggio”, si leggono raccomandazioni molto precise, come: “Sia pulito, non sporchi il pavimento con bucce, mozziconi di sigari o sputi… non si getti nella cuccetta con le scarpe ed eviti discorsi sconvenienti”. Poi: “Non trascuri di prepararsi allo sbarco, presentandosi ai funzionari del Paese di immigrazione pulito nella biancheria e con abiti in ordine, per dare di sé la migliore impressione”.

Quando divenni un’emigrata transoceanica, seguii anch’io questi consigli. Curai la mia vita interiore, gli abiti della mia Anima li mantenni sempre puliti e in ordine per condividere ciò che posseggo di migliore. Non sempre ci riuscivo, ma con il sostegno di mio marito e di nostro figlio credo d’aver onorato lo scopo che mi ero proposta, nonostante le difficoltà crescenti dovute al significato, sempre più dispregiativo, dei termini come “ immigrato” e “straniero”.

Alla fine del libricino c’è il capitolo “ Il sentimento d’italianità “, dove si legge: ”(…) anche quando siano passati molti anni dal giorno in cui lasciò il suo Paese natio, mantenga vivo l’uso della propria lingua, allevi i figli nell’amore verso la Patria sua e apprenda la lingua, la storia e la geografia d’Italia”(…) Anche se egli assuma la nazionalità del Paese in cui si trova, trasmetta ai nipoti la sacra fiamma dell’amor della Patria lontana…“.

I miei avi non conoscevano la lingua italiana e credo che avessero un’idea molto vaga di cosa fossero la Patria e l’italianità. Tutto il loro mondo era limitato a San Secondo di Parma, pertanto so per certo che non mi trasmisero la lingua e ancor meno l’italianità. Comunque sia, nel 2020 ho ottenuto la mia “cittadinanza italiana” motivata dalla discendenza per consanguineità ed ero felice perché grazie a questo sentii aprirsi per me uno spiraglio di libertà in questo continente europeo sempre più ”stretto”.

Ma so che nessuno è realmente libero se non lo siamo tutti.

Mi riferisco a tutte le persone di status “extraeuropeo di origine non italiana” che sono nate e cresciute in Italia, che hanno imparato la lingua e hanno appreso i valori culturali e sociali capaci di comporre un’italianità originale, ma che si trovano private della cittadinanza e del diritto alla partecipazione sociale e politica. Secondo il mio vissuto da “discendente italiana” il sentimento d’italianità è un fenomeno culturale e linguistico e non è frutto del determinismo biologico.

Se nei giorni odierni le cose stanno come stanno, preferisco dare la mia fiducia alle generazioni che stanno nascendo. Ogni nascita porta con sé il seme del cambiamento e la cura per la conservazione di ciò che è essenziale. Sono Catarina, un semplice frutto della grande immigrazione in Brasile. Ho fondato l’associazione no profit OIA’, che ha tra i suoi obiettivi associativi quello di promuovere la cultura della pace e dell’empatia, attraverso le storie. E questa è solo una pagina del libricino della mia storia e ringrazio chiunque vorrà leggerla.

Commenta l'articolo

Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi

RegistratiSei già registrato?

Accedi