Riflessioni di un ex soldato israeliano diventato “artivista” rigenerativo

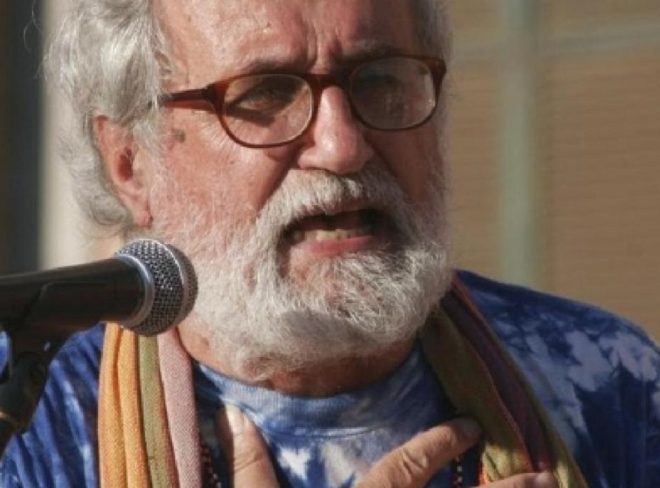

Uri Noy Meir è un ex soldato israeliano di stanza a Gaza, oggi artista e attivista. Il suo percorso di pacificazione interiore indica forse una strada percorribile a livello collettivo. Traduciamo e pubblichiamo le sue riflessioni.

Scrivo queste parole con il peso del mondo che mi preme sul petto. Sono stato un soldato israeliano dell’IDF, di stanza a Gaza tra il 2002 e il 2005. In quegli anni ero armato non solo di un fucile, ma anche della certezza di essere nel “giusto”, che fosse “necessario”, che stessi proteggendo il mio popolo, la mia casa. Ora sono un artista sociale, un facilitatore, un padre che vive e lavora in Italia, intento a ricucire il tessuto lacerato della mia anima.

Il 7 ottobre 2023, “il caso volle” che mi trovassi a casa di mia madre, nel nord di Israele, con la mia compagna e le mie due figlie, in visita alla mia famiglia. Durante il susseguirsi di quella terribile mattina, stavo insegnando online il Teatro Giornale a un gruppo di studenti tedeschi e il nostro volo serale per l’Italia venne cancellato. Le ferite si riaprirono. Ora, quasi due anni dopo quel giorno, dopo tutto il dolore inflitto, dopo tanta rabbia espressa, possiamo dire che quelle ferite risuonano con le fratture e le paure più profonde del mondo.

L’epoca dell’empatia selettiva

Viviamo immersi nell’empatia selettiva. L’immagine di un bambino sofferente circola online, ma se piangiamo o se scorriamo oltre dipende dalla bandiera sopra o dentro la nostra testa. Algoritmi, politici, influencer e giornalisti sequestrano la nostra compassione, il nostro lutto incanalato in indignazione che alimenta proprio le divisioni da cui scaturisce questa sofferenza. L’empatia selettiva è in un certo senso una parte naturale del comportamento umano: è ciò che ci fa provare disgusto al solo pensiero di mangiare un delfino o un cane, ma ci rende “accettabile” mangiare un pollo o una mucca. È ciò per cui ci colpisce infinitamente di più la perdita di un familiare o di una persona amata rispetto alla morte di uno sconosciuto.

Ma quando si tratta di Israele-Palestina e, più in generale, della politica globale di guerra, l’empatia selettiva diventa parte integrante del sistema operativo della polarizzazione sociale: erige muri nella mente molto prima che sul terreno sorgano muri di cemento. Nelle nostre immaginazioni lascia cadere bombe e incendia intere città, legittimando così che le bombe e le distruzioni accadano davvero.

Al cuore di tutto questo vi è il paradigma win–lose, la logica della vittoria-sconfitta: la convinzione che perché un popolo viva l’altro debba morire; perché uno prosperi l’altro debba essere schiacciato. È la logica della guerra, dell’occupazione, del genocidio. Ma è anche la logica del capitalismo estrattivo, del collasso climatico, di ogni sistema che si nutre di dominio. Il conflitto israelo-palestinese non è un fuoco isolato, è un razzo di segnalazione che illumina il grande disfacimento globale.

Conosco il filo tagliente di questo disfacimento. Ho visto gli sfollati, le case demolite, le radici divelte, le vite ridotte in macerie. Ho visto chi giustifica l’ingiustificabile in nome della sicurezza. E ho visto anche la dignità umana risorgere, ancora e ancora, in un mondo impaziente di cancellarla. Restare in silenzio davanti a un genocidio significa esserne complici.

Un tempo sono stato addestrato a vedere il mondo come nemici e alleati, bersagli e scudi. Ora mi alleno a vedermi e a essere suolo, radici, respiro, parentela.

Un gioco a perdere per tutti

Eppure conosco anche un’altra verità: un gioco a somma zero è, in ultima analisi, un gioco a perdere per tutti. L’occupazione corrode non solo gli oppressi, ma anche gli oppressori, alimentando cicli di paura, negazione e cecità morale. Smantellare la macchina dell’occupazione e del genocidio non è solo un lavoro della mente, è un lavoro del cuore. Mantenere la complessità è una necessità vitale per la sopravvivenza di tutti i popoli, per l’esistenza stessa dell’umanità.

Sì, sono un ex-combattente israeliano. Sì, sono un attivista. Sì, sono ebreo. Sì, sono europeo. Sì, cerco guarigione per i miei antenati e per i miei discendenti. Dal 7 ottobre ho sperimentato per la prima volta l’essere escluso professionalmente e attaccato per la mia vita passata e per la mia identità. È stato difficile riceverlo ed elaborarlo. Scelgo di non essere vittima di questo, di restare vicino a chi mi ama e mi vede, di mandare guarigione a chi soffre così tanto da non sopportare la mia presenza, di amarli nel loro dolore.

Verso una rigenerazione basata sulla giustizia

Il cammino che ci aspetta non può essere costruito sull’empatia selettiva. Deve poggiare su un riconoscimento radicale: ogni vita conta e nessun futuro degno di essere vissuto può basarsi sulla cancellazione di un’altra vita. Questo significa agire: chiedere la fine dell’occupazione e dell’apartheid, sostenere progetti rigenerativi guidati dai palestinesi, costruire alleanze che onorino sia i traumi storici che le possibilità future, tra tutti i popoli e in tutti i luoghi.

Sogno un paradigma win–win–win dove la terra venga rigenerata, le comunità ricostruite e la giustizia resa reale. Tra il fiume e il mare, vedo con l’occhio della mente un futuro non di dominio ma di appartenenza. Una terra in cui ex-nemici piantano alberi insieme, in cui la diaspora ritorna non con le armi ma con le storie, in cui i bambini crescono imparando lingue di cura invece che comandi o atti di guerra.

Non è ingenuità. È l’unico realismo rimasto. Il disfacimento ci ha mostrato che sopravvivere attraverso il dominio è un’illusione. La rigenerazione attraverso la giustizia è l’unica via che regge. Un tempo sono stato addestrato a vedere il mondo come nemici e alleati, bersagli e scudi. Ora mi alleno a vedermi e a essere suolo, radici, respiro, parentela. La mia arma non è più un fucile, ma una storia, un gesto, un seme. Che queste parole si uniscano ad altre per spezzare l’incantesimo dell’empatia selettiva e intrecciare un futuro in cui tutti possano respirare, appartenere e fiorire.

Vuoi approfondire?

Uri Noy Meir è stato un soldato in guerra e ha trovato la pace nella natura, nel racconto e nel teatro. Nel suo percorso di autoguarigione e di liberazione dal trauma invita a riscoprire la saggezza della natura come via verso una liberazione collettiva.

Leggi qui la versione originale (in inglese) dell’articolo.

Esplora il suo blog su Substack, in cui parla di arte, conflitti e pacificazione.

Commenta l'articolo

Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi

RegistratiSei già registrato?

Accedi