Le guerre nel mondo sono tante, perché si parla (quasi) solo di Palestina?

In questo collage di riflessioni proviamo ad analizzare alcune possibili cause della differenza di attenzione che viene rivolta al genocidio di Gaza rispetto alle altre guerre nel mondo.

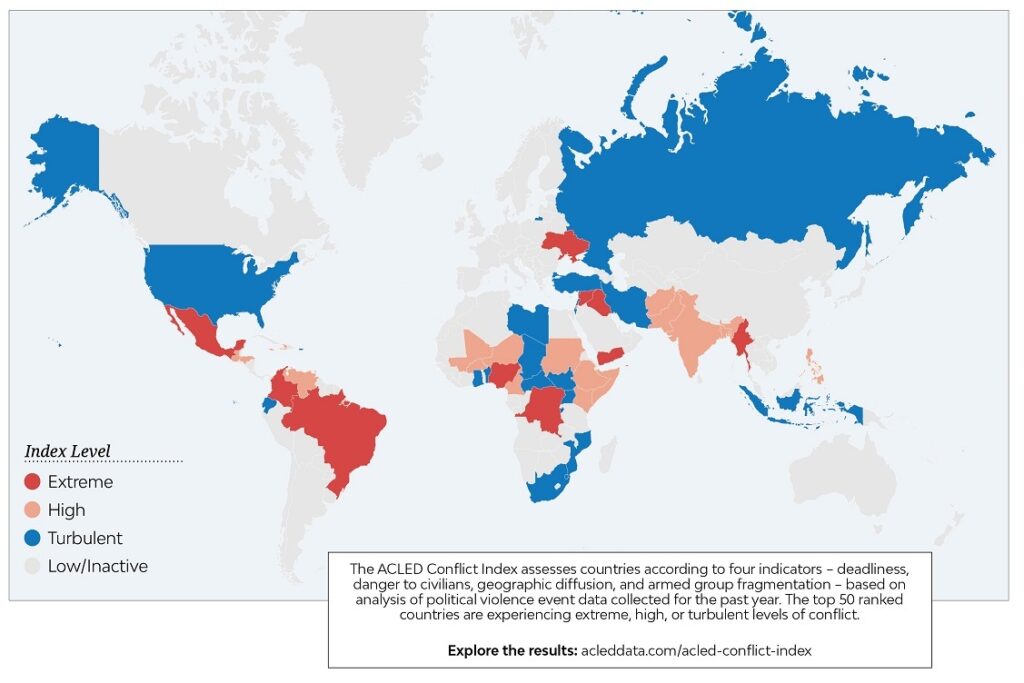

Sapete che ci sono decine di guerre nel mondo? Nonostante siamo portati a parlare quasi sempre di due o tre di esse, secondo l’Uppsala Conflict Data Program sono più di 100 i conflitti armati attivi oggi a livello globale. Il Conflict Index di ACLED parla di più di 50 paesi coinvolti in guerre, che vuol dire 1 persona su 8 dell’intera popolazione mondiale. Secondo l’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, le guerre attive nel 2025 sono 32. Stando ai dati di ACLED, si potrebbe parlare di una vera e propria escalation, poiché il numero degli scontri registrati ogni anno è aumentato del 25% fra il 2023 e il 2024.

Quali sono le guerre nel mondo?

Come avrete notato, i dati riguardanti le guerre nel mondo non sono univoci. Molti conflitti sono fra entità parastatali, altri sono conflitti a bassa intensità, altri ancora procedono a intermittenza, per cui il numero cambia a seconda della definizione che diamo di “guerra”. Eppure tutti si portano dietro un drammatico testamento di persone morte, ferite, disperse, mutilate, case e servizi fondamentali per una vita dignitosa cancellati, danni economici ed ecologici incalcolabili, culture annichilite o completamente cancellate. Senza sognarmi neanche lontanamente di fare una classifica in base alla gravità, all’importanza o a qualsiasi altro criterio oggettivo o soggettivo, ecco una breve carrellata – che non ha alcuna pretesa di esaustività – delle guerre nel mondo.

In Europa l’unico campo di battaglia attivo è in Ucraina, anche se ci sono alcuni paesi, come il Regno Unito, ufficialmente impegnati in conflitti extraterritoriali. L’Africa è una polveriera – conseguenza diretta del colonialismo dei grandi imperi dei secoli scorsi e del neocolonialismo degli Stati moderni e delle multinazionali, attirati dalla grande disponibilità di risorse del continente. ACLED classifica come “estrema” la situazione di rischio in Sudan, Camerun e Nigeria, mentre in altri 17 Paesi – dal Burkina Faso alla Repubblica Democratica del Congo, dal Madagascar al Mozambico – varia da “elevata” a “turbolenta”.

In Medio Oriente – mi scuso per l’utilizzo del termine, palesemente euro-centrico ma quantomeno chiarificatore – Palestina, Siria e Libano versano in condizioni critiche, intrappolate in diversi conflitti riconducibili alla medesima matrice. Si spara anche in Yemen, in Iraq, in Iran e in Turchia, in una guerra dovuta principalmente alla repressione del popolo curdo. Spostandoci più a est, la situazione classificata come più pericolosa è quella del Myanmar – di cui abbiamo parlato nel dettaglio qui –, seguita da quella del subcontinente indiano – India, Pakistan, Bangladesh – e da disordini intestini che si trascinano da anni come quelli in Afghanistan, Indonesia e Filippine.

Spostiamoci nel continente americano, anch’esso storicamente caratterizzato da grande instabilità in alcune aree. Brasile e Colombia – anche se da quest’ultima sembra giungere qualche segnale incoraggiante – sono classificati come a rischio estremo, seguiti a ruota da Haiti. Ma l’instabilità politica e militare è preoccupante anche in altri Paesi come Venezuela e Honduras, così come in isole caraibiche come Puerto Rico e Trinidad e Tobago. E poi naturalmente ci sono gli Stati Uniti, che non hanno guerre in corso sul proprio suolo ma sono parte attiva in molti dei conflitti globali.

Questi tragici dati suscitano un interrogativo che negli ultimi giorni sta serpeggiando anche all’interno della redazione di Italia Che Cambia, così come – immagino – nelle teste di migliaia di persone che si occupano di agenda setting nel mondo della comunicazione, della politica e del terzo settore. A fronte di un così elevato numero di guerre nel mondo, perché l’attenzione negli ultimi mesi è concentrata quasi esclusivamente sul genocidio in atto a Gaza? Ho provato a riflettere su questo interrogativo mettendo insieme una serie di considerazioni che ci possono aiutare a darci una risposta.

Il bias del falso dilemma

Quando la questione palestinese viene messa al centro del tavolo – di qualsiasi tavolo, dalla chiacchierata al bar alla riunione di una redazione media, dagli scranni parlamentari all’arena dei social network –, c’è chi reagisce contrapponendo a ciò che sta succedendo a Gaza le altre tragedie frutto delle guerre nel mondo: “Perché non parliamo di quello che sta avvenendo in Sudan?”, “dove eravate quando massacravano i curdi?”, “quando sanzioneranno la Cina per quello che fa agli uiguri o ai tibetani?”.

Se è indubbiamente legittimo chiedersi le ragioni per cui parole e azioni rivolte a Gaza superano per numero e intensità quelle rivolte ad altri conflitti, il rischio è di cadere nel bias del falso dilemma ovvero giustificare un atteggiamento oppositivo nei confronti di un tema sostenendo che non è giusto privilegiarlo rispetto a un altro, come se le due cose si dovessero escludere.

Questo in effetti è, appunto, falso o almeno parzialmente vero. L’interesse nei confronti del genocidio in corso a Gaza non è competitivo né esclusivo rispetto a quello nei confronti di qualunque altro conflitto in atto nel mondo. In parole povere, nulla mi impedisce di interessarmi a Gaza e al contempo approfondire la situazione in Myanmar, in Yemen o ad Haiti. Un dubbio legittimo semmai potrebbe essere quello posto dalla domanda “come mai non ci occupiamo con la stessa passione e costanza anche delle altre tragedie umanitarie in corso?”. Esistono molte considerazioni da fare in merito che, insieme, possono fornirci indicazioni per darci una risposta.

Il conflitto israelo-palestinese nella cultura popolare

Se l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica ha subito un’impennata dopo il 7 ottobre, va però riconosciuto che il sostegno alla causa palestinese è parte integrante della cultura politica e anche popolare italiana da decenni. È impresso nella memoria di una nazione il discorso presidenziale di fine anno di Sandro Pertini, che nel lontano 1983 intimava a Israele di porre fine al massacro in Palestina, che ebbe il suo culmine nella strage del campo profughi di Sabra e Shatila del 1982, quando l’esercito guidato da futuro Primo Ministro Ariel Sharon massacrò circa 3000 civili in una notte.

In un curioso sincretismo ideologico, sia la sinistra che la destra extraparlamentari hanno sempre sostenuto, nel periodo caldo degli anni di piombo, le ragioni del popolo palestinese. Era anche un’epoca di fervida attività su più fronti: la guerra dei Sei Giorni e poi la guerra del Kippur ridisegnarono, fra il 1967 e il 1973, gli equilibri militari e geopolitici in Palestina e dintorni. Al tempo stesso le organizzazioni paramilitari palestinesi – Settembre Nero in testa – si lanciarono in numerose azioni che toccarono anche il suolo italiano, con i due attentati all’aeroporto di Fiumicino nel 1973 e nel 1985, entrambi caratterizzati da attribuzioni e rivendicazioni poco chiare ma capaci di portare il conflitto israelo-palestinese direttamente nelle case degli italiani.

Venendo ad anni più recenti, non si può non ricordare l’impresa umanitaria e giornalistica di Vittorio Arrigoni, unico corrispondente italiano e occidentale che riuscì a rimanere e trasmettere notizie da Gaza sin dalle prime ore dell’operazione Piombo Fuso, che fra il 2008 e il 2009 vide l’esercito israeliano impegnato in un’offensiva che provocò circa 1000 morti e 5000 feriti nella Striscia.

Arrigoni – pacifista e sostenitore della soluzione “due popoli, due stati” – inviava una corrispondenza quotidiana attraverso il suo Guerrilla Radio, che per alcuni mesi fu il blog più visitato d’Italia. Il reporter e attivista fu sequestrato e ucciso nel 2011 da un gruppo jihadista, secondo la versione ufficiale, e il tragico evento suscitò grande cordoglio nella comunità internazionale e riaccese i riflettori su Gaza.

Genocidio, non guerra

Da questi fatti comincia a emergere un legame di lunga data che la storia italiana intrattiene con quella della Palestina. Un legame radicato nelle lotte politiche, nella produzione artistica, nell’hummus culturale del nostro paese. Un legame che oggi si sta evolvendo in maniera coerente con il suo passato di pari passo con l’escalation drammatica che la situazione a Gaza – ma anche in Cisgiordania – ha subito negli ultimi 24 mesi. Ma ci sono altri elementi che potrebbero differenziarla dalla maggior parte delle guerre nel mondo e aiutarci a capire perché si parla così tanto di Palestina e così poco degli altri conflitti.

Il 16 settembre scorso la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite sul Territorio palestinese occupato, riferendo al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, ha concluso che “le autorità e le forze israeliane hanno commesso e stanno continuando a commettere genocidio nella Striscia di Gaza occupata”. Si tratta dunque di ben più di una guerra. Un genocidio è un atto estremamente grave e rilevante nell’economia della storia dell’umanità, tant’è che i precedenti – almeno quelli riconosciuti e avvenuti nel corso della storia contemporanea – sono pochi e ricordati come spartiacque.

Il primo genocidio riconosciuto è quello ai danni della popolazione armena, avvenuto fra il 1915 e il 1916. Poi ci sono l’olocausto e, in tempi più recenti, quello cambogiano, quello jugoslavo e quello in Ruanda degli anni ’90. E poi altri eventi tragici ma non universalmente e ufficialmente riconosciuti come genocidi, come quello ai danni degli Herero – popolazione nativa dell’attuale Namibia, sterminata dai colonizzatori tedeschi –, quello curdo o quello nel Darfur. È proprio quest’ultimo, iniziato nel 2003, a essere l’unico che viene ancora considerato in atto, anche se i numeri sono incerti e la dinamica del conflitto in continua evoluzione, parallelamente alla fortissima instabilità politica dell’area, frutto a sua volta delle ingerenze occidentali e dei postumi coloniali.

Ma il genocidio di Gaza non ha precedenti negli ultimi decenni, da diversi punti di vista: in termini di accuratezza della pianificazione, di obiettivi più o meno espliciti – si ricordi in proposito il “potential real estate bonanza” preconizzato dal ministro israeliano Smotrich –, di potenziale distruttivo – secondo l’UNICEF l’84% di tutte le strutture sanitarie e il 62% di tutte le abitazioni nella Striscia di Gaza sono state danneggiate o distrutte –, la privazione deliberata delle più basilari necessità di sopravvivenza – medicinali, cibo, acqua potabile – e, aspetto molto rilevante dal punto di vista emotivo, il coinvolgimento nel ruolo di carnefice di un paese considerato occidentale, quindi culturalmente e socialmente molto vicino all’Italia.

Una tragedia storica in cui siamo coinvolti anche noi

Lo scorso luglio la relatrice speciale ONU nei Territori Palestinesi Francesca Albanese ha pubblicato un report dettagliato in cui analizza il coinvolgimento di numerose aziende operanti in diversi settori nel genocidio di Gaza e nell’occupazione illegale della Cisgiordania. Fra le 45 aziende incluse nel report un ruolo di spicco è rivestito da Leonardo, che lo scorso anno ha onorato una commessa per “un valore complessivo di circa sette milioni di euro per le attività di supporto logistico per la flotta di velivoli da addestramento M-346”, come ha dichiarato l’azienda stessa ad Altraeconomia.

Naturalmente l’esportazione di componenti belliche non è un business qualunque. Ignorando l’ordinanza della Corte internazionale di giustizia, l’Italia ha continuato a vendere al Governo israeliano prodotti come armi da guerra, componenti per armamenti pesanti, munizioni, sostanze ad alto potenziale esplosivo come il nitrato di ammonio, cordoni detonanti ed isotopi radioattivi. In questo ha contravvenuto e sta contravvenendo all’obbligo di prevenzione del genocidio.

Ma il coinvolgimento dell’Italia si estende anche in altri ambiti, come l’università. Se numerosi atenei italiani, anche grazie alle forti pressioni degli studenti, hanno ufficialmente preso posizione sul genocidio in atto, ce ne sono molti che non lo hanno fatto e che addirittura vi prendono parte, come l’Università di Cagliari che – pur avendo interrotto i rapporti ufficiali con le istituzioni accademiche israeliane – ha ospitato un convegno internazionale di archeologia che annoverava fra gli interventi quello di due ricercatrici israeliane che hanno presentato lavori coerenti con la missione portata avanti dal 1948 dal Comitato per la Denominazione, il cui ruolo era ebraicizzare la geografia della Palestina.

Ma la connivenza più profonda si verifica probabilmente a livello politico. I legami italiani con Israele sono molto stretti e il Governo Meloni sembra procedere con decisione sul solco filo-israeliano come testimoniano le innumerevoli dichiarazioni degli esponenti del Governo degli ultimi mesi, dalla stessa premier che sostiene che “riconoscere lo stato di Palestina sia controproducente” al Ministro degli Esteri Tajani secondo cui “il diritto internazionale conta fino a un certo punto”, in riferimento all’abbordaggio in acque internazionali da parte dell’esercito israeliano ai danni della Flotilla.

Il dissenso di una considerevole fetta dell’opinione pubblica italiana rispetto alla posizione del Governo – secondo un recente sondaggio Izi ’87,7% degli italiani si dice favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina, azione che il Governo si rifiuta di compiere – si accumula inoltre con la deriva securitaria segnata dal preoccupante giro di vite alla libertà di manifestare le proprie opinioni introdotta dal DDL 1660, che ha incrinato ulteriormente il dialogo fra le istituzioni e una larga fetta di cittadinanza.

Mass media e citizen journalism

Avviandoci verso una conclusione, è necessario anche soffermarsi sulla copertura mediatica che sta avendo il genocidio a Gaza rispetto alle altre guerre nel mondo. Intanto va considerato che il primo atto – che poi primo non è, inserendosi in un solco di conflittualità che durano sin dal 1948 – è rappresentato dall’attacco di Hamas del 7 ottobre, che ha ricevuto un’attenzione mediatica massiva e ha acceso i riflettori, ancora una volta, sulla Palestina. Difficile poi spegnerli pochi giorni dopo, quando la risposta militare israeliana si è scatenata.

Censura e manipolazione dei canali mass media hanno inoltre generato una serie di rivolte interne – fra le tante possiamo ricordare il j’accuse di Raffaele Oriani verso Repubblica, con cui collaborava, e le sanzioni di censura dell’Ordine dei Giornalisti ai danni di Maurizio Molinari per la diffamazione nei confronti di Francesca Albanese – e la narrazione di ciò che sta succedendo a Gaza ha assunto essa stessa connotati politici forti, iniziando forse una piccola rivoluzione che potrebbe portare alla ridefinizione degli equilibri di potere nel mondo dell’informazione in Italia.

Parallelamente è emerso con forza un racconto dalla potenza dirompente sul campo. Se Israele censura da due anni – e in realtà da molto più tempo – il giornalismo a Gaza impedendo l’accesso a media internazionali se non sotto stretta sorveglianza dell’esercito, i professionisti locali stanno fornendo un resoconto dettagliato dei fatti, pagando spesso questa fedeltà alla propria missione professionale con la vita – 210 i giornalisti uccisi sinora a Gaza. Non solo: il genocidio è forse il primo tragico avvenimento storico provvisto di una copertura ampia e quotidiana da parte del mondo del citizen journalism: centinaia, migliaia di persone normali, studenti e studentesse, blogger, attivisti, operatori sanitari raccontano da due anni le vita quotidiana a Gaza.

Sono stati ridefiniti i canoni della narrazione: immagini crude, che mai in decenni di informazione di massa il pubblico occidentale ha visto comparire sui propri schermi, hanno invaso la rete e l’etere, “sbattendo in faccia” al pubblico italiano e occidentale la verità, le mani di bambini che spuntano senza vita dalle macerie polverose, le tende degli ospedali in fiamme con pazienti arsi vivi dentro a esse, persone cadute colpite dal fuoco israeliano durante le code per avere dell’acqua. Il tutto senza filtri, senza letture sovraordinate rispondenti a logiche superiori, senza censure.

In breve

Il perché di un’asimmetria

Nonostante i conflitti attivi nel mondo siano decine, negli ultimi mesi il genocidio in atto a Gaza ha quasi egemonizzato l’interesse mediatico e dell’opinione pubblica.

Alcune caratteristiche distintive

Quello in atto a Gaza è un genocidio che praticamente non ha precedenti negli ultimi decenni. In questo genocidio il Governo e alcune aziende italiane sono pesantemente coinvolte. Una buona fetta dell’opinione pubblica è fortemente contraria e tale contrarietà di inserisce in un clima già esacerbato di repressione del dissenso.

Un falso dilemma

In realtà non c’è alcun obbligo di scegliere se parlare di Gaza o delle altre guerre nel mondo.

Commenta l'articolo

Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi

RegistratiSei già registrato?

Accedi