Il lago Trasimeno è in crisi: come salvarlo?

Il Lago Trasimeno è in grave crisi idrica e le previsioni per il futuro non sono rassicuranti. Qui, come in altre zone d’Italia, la siccità si intreccia a questioni ambientali, sociali ed economiche. Ce ne parla in questo reportage Costanza Coloni, dottoranda in filosofia della scienza e fotografa.

In breve

Il Trasimeno, in Umbria, è vittima di una profonda crisi idrica che coinvolge tutte le comunità che si affacciano sul lago.

- Gli effetti del cambiamento climatico – in particolare la scarsità di piogge e l’aumento delle temperature – hanno innescato una crisi idrica molto preoccupante.

- Le conseguenze più gravi sono l’abbassamento del livello dell’acqua e la carenza di ossigeno, che provoca a sua volta una devastante moria di pesci.

- L’eccessivo sfruttamento da parte degli esseri umani negli ultimi decenni ha giocato un ruolo chiave.

- A farne le spese sono anche le attività economiche, in particolare il turismo e la pesca.

- Sono allo studio alcune soluzioni per risolvere il problema della siccità, come il prelevamento di acqua da dighe vicine.

- I cittadini hanno iniziato a organizzarsi e fare rete per promuovere azioni di cura e manutenzione capaci di mitigare la crisi.

Inizialmente c’era un golfo marino, poi un fiume. Poi, un milione di anni fa, la terra si è mossa ed è nato il Lago Trasimeno, che oggi è il quarto più esteso d’Italia. Si tratta di uno specchio d’acqua sottilissimo, che raggiunge una profondità massima di sei metri. Per fare un confronto, basti pensare che una piscina olimpionica è profonda almeno due metri e il Lago di Garda trecentoquarantasei. Al momento il livello è persino un metro più basso della norma, a causa di una forte crisi idrica che ha ricadute sociali, ambientali ed economiche.

Il Trasimeno ospita otto Comuni e tre isole, di cui una abitata. Rolando Gabellini, 86 anni, vive all’Isola Maggiore da sempre ed è felice di raccontare la storia di questo luogo mentre tiene fisso lo sguardo sui visitatori che sbarcano dal battello. È uno dei nove abitanti che vivono stabilmente sull’isola. Non se ne andrebbe mai, anche se hanno provato a convincerlo, anche se non nega che sia dura viverci in inverno, quando non passa quasi nessuno. Un tempo c’erano più abitanti, una comunità stabile. Lui ha frequentato qui le scuole elementari con altri bambini e una sola maestra: «Prima andavano i piccoli: la prima, la seconda, la terza, di mattina; e la quarta e quinta il pomeriggio».

A sedici anni è diventato pescatore e ha continuato a farlo per tutta la vita. L’attività rendeva bene, ci si poteva comprare la casa. Le cooperative aiutavano molto. Passavano tutti i giorni a prelevare il pesce per venderlo, mentre ora la situazione è molto diversa. I pescatori sono rimasti in pochissimi e «la situazione del lago non è buona». Eppure, anche se il livello del lago continua ad abbassarsi e i giornali denunciano una moria di pesci, lui non perde la fiducia tipica della sua generazione: «Ne ha passate di brutte il lago, morivano i pesci anche allora; al lago servirebbero un po’ di acqua e un po’ di cura».

Le criticità del Trasimeno

Visto che si tratta di un lago chiuso, il livello del Trasimeno dipende dal clima e in particolare dalle precipitazioni. Se non piove regolarmente e la temperatura aumenta, il livello dell’acqua si abbassa. Eventi piovosi intensi ma sporadici come quelli che si sono verificati in questi anni non bastano. Oggi il lago è più di un metro al di sotto del suo zero idrometrico, una tendenza che persiste quasi ininterrottamente dal 2022. Nell’aria c’è preoccupazione per il fatto che la situazione peggiorerà con l’arrivo del caldo: se il livello scenderà ancora durante i mesi estivi, le barche s’interreranno nelle darsene e potrebbero esserci problemi per la navigazione dei battelli verso le isole.

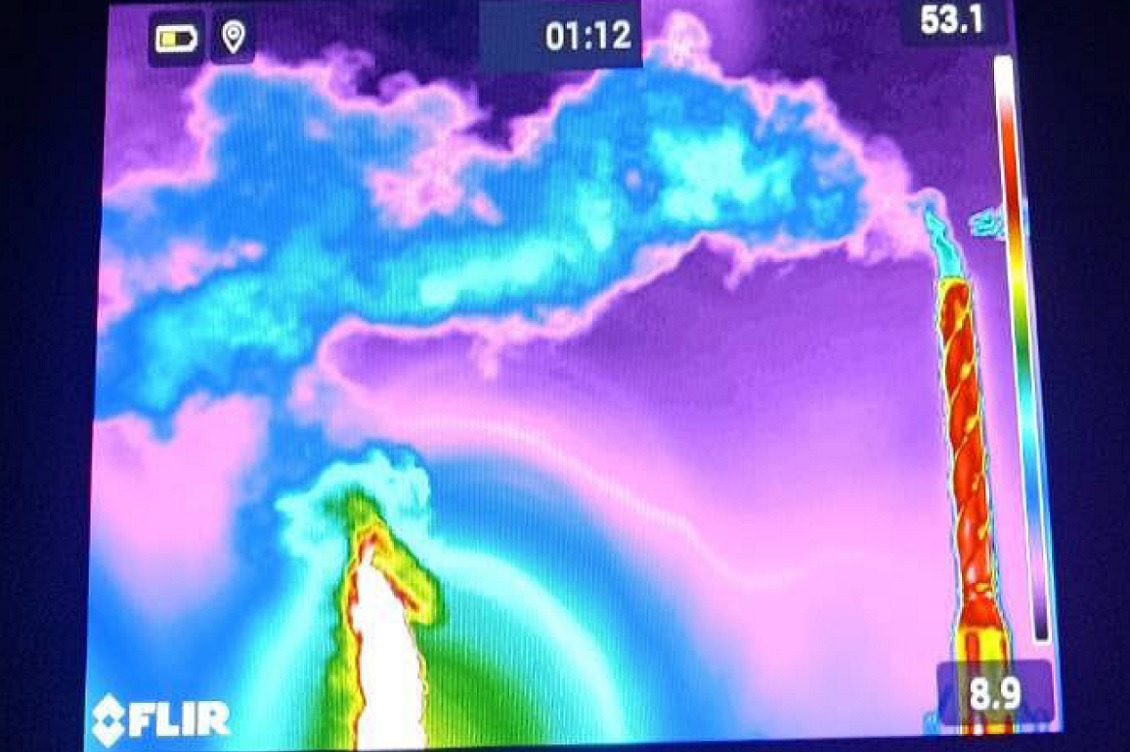

Ma la mancanza d’acqua non causa problemi soltanto agli esseri umani. La crisi ha un impatto profondo sull’ecosistema. Se c’è meno acqua, quella che rimane diventa più calda, si generano più vegetazione acquatica e batteri, manca ossigeno e così i pesci soffrono. Ultimamente si è parlato molto del grande numero di pesci morti a riva, carassi resi immunodepressi dalle difficili condizioni ambientali. Per rimuovere le carcasse dalle sponde si è dovuta persino istituire una task force.

Tutti qui sanno che il lago Trasimeno è vulnerabile: come ricorda Rolando, in passato ci sono stati altri momenti di secca ed epidemie di pesci. Nella seconda metà degli anni ’50 ci fu una crisi così forte che si poteva arrivare ad Isola Maggiore a piedi. Si parteggiava addirittura per la bonifica, come testimonia il discusso documentario di Ugo Gregoretti “Il Lago Malato”, che si può vedere su YouTube.

La situazione migliorò notevolmente quando l’acqua di quattro torrenti fu convogliata al lago, ampliando quindi il suo bacino. Anche oggi servirebbe una cura e soprattutto un progetto per il futuro. I cambiamenti climatici, infatti, non rassicurano i ricercatori, con studi che prospettano la possibilità di scenari anche molto sfavorevoli – che vanno fino al possibile prosciugamento – per i prossimi decenni.

L’impatto umano

Ma non è solo il clima ad avere un impatto sul livello del lago. Da sempre, le attività umane hanno avuto un ruolo decisivo sulla salute del Trasimeno. Ermanno Gambini, direttore del museo della pesca del Lago Trasimeno e autore di numerose pubblicazioni scientifiche sul lago e la sua storia, ha scritto molto su questo tema. Ciò che emerge dalle sue ricerche è che il rapporto tra gli esseri umani e il lago è cambiato molto nel tempo. C’è stato un tempo, in epoca comunale e pontificia fino alla seconda metà del Settecento, in cui c’era «equilibrio tra interventi di sfruttamento e interventi di tutela», ma poi qualcosa si è rotto.

Il perimetro del lago per come lo conosciamo ora, per esempio, è frutto di scelte maturate storicamente. Molto tempo fa, in epoca comunale, il suo confine coincideva con il perimetro a cui arrivava con le piene tipiche. Progressivamente le cose sono cambiate. Spiega Gambini che a fine ‘700 il lago ha iniziato a essere visto come «un bene strumentale per l’agricoltura», cioè come una fonte d’acqua e terreno, tanto che di lì a poco qualcuno ha proposto addirittura di bonificarlo per ottenere terre fertili.

La corsa alla terra è continuata, finché a fine Ottocento è stato realizzato un emissario che in pochi anni ha abbassato il livello di oltre due metri. Nei primi del ‘900 le terre più vicine alle sponde sono state vendute e la soglia dell’emissario – oggi considerato lo zero idrometrico, ovvero il livello medio del lago – è stata nuovamente abbassata. Sarebbe stato invece fondamentale mantenere «una fascia di rispetto», una zona cuscinetto dove le acque potessero accumularsi negli anni piovosi così da non arrivare a crisi idriche durante i periodi più difficili.

Il rispetto delle sponde è fondamentale anche per la fauna, per cui i canneti sono vitali: «Se il canneto che nasce a terra viene continuamente tagliato – commenta Gambini – non ha la forza di espandersi verso l’acqua». Anche aver attinto dall’acqua del lago indiscriminatamente per irrigare ha causato una grave mancanza di riserve idriche di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze.

A fronte di questi problemi, nel 1995 è nata l’esigenza di istituire una regia di coordinamento per la tutela del territorio e il Trasimeno è diventato Parco Regionale. Dallo status di parco e con l’introduzione del regolamento europeo Natura 2000 sono seguiti divieti sulle attività consentite e anche la possibilità di ottenere maggiori risorse dall’Unione Europea. Nel 2016 è stata istituita l’Unione dei Comuni per gestire la manutenzione nel lago, ma nel 2022 la stessa Unione è stata attaccata da un rappresentante della regione con la denuncia che i soldi stanziati erano fermi.

L’Unione dei Comuni ha replicato che i progetti aspettavano di essere approvati dalla sovrintendenza: per anni è mancato coordinamento tra le istituzioni. Nel frattempo qualcuno ha giustificato la mancanza di manutenzione con l’idea che i vincoli ambientali la impediscano. I regolamenti in realtà non proibiscono gli interventi, ma impongono un livello di pianificazione e coordinamento che sono stati carenti, almeno fino ad ora.

La siccità

I problemi del Trasimeno si inseriscono nella gestione della siccità che sta mettendo in ginocchio più zone d’Italia. Sono noti i problemi di approvvigionamento idrico della Sicilia e il processo di prosciugamento del lago di Pergusa. Legambiente riporta che nel mondo più dell’85% delle zone umide rischiano di scomparire, insieme a oltre quattromila specie. Dallo scorso ottobre, il Lago Trasimeno ha per commissario Nicola dell’Acqua, già commissario straordinario nazionale per la siccità. A febbraio 2025, alla Camera è stato approvato un pacchetto di aiuti da un milione di euro.

A fianco delle grandi opere ci si dovrebbe occupare urgentemente di quelle piccole

La priorità assoluta sarebbe quella di contenere l’innalzamento delle temperature, ma nel frattempo si cerca di agire sul territorio – senza poche difficoltà. La proposta più nota è quella di portare l’acqua in Umbria dalla diga di Montedoglio, in Toscana, che è stata oggetto di lunghe trattative perché l’acqua della diga è centrale anche per i cittadini toscani.

Il 18 aprile 2025, l’assessora regionale con delega ai Laghi Simona Meloni ha annunciato che l’intesa è stata trovata e l’accordo di programma è stato successivamente sottoscritto dalle parti coinvolte. La sperimentazione dovrebbe partire già dal prossimo novembre. Con questa soluzione il livello dell’acqua potrebbe aumentare di 10 centimetri all’anno: per risolvere la crisi idrica al suo stato attuale, servirebbero più di dieci anni.

I cittadini aspettano di vedere cosa accadrà. Alcuni sollevano perplessità sulla proposta, perché portando l’acqua contenuta nella diga si rischia di importare al Trasimeno anche altri pesci estranei a questo lago, tra cui il pesce siluro, che potrebbe avere impatti molto negativi sull’ecosistema già in pericolo. La soluzione proposta è di vigilare utilizzando dei sistemi di filtraggio che impediscano il passaggio di queste specie, ma alcuni rimangono scettici e insistono sulla necessità di discutere i dettagli di questo piano o di trovare altre soluzioni.

La Regione ha dichiarato anche l’impegno a lavorare su un altro progetto e cioè quello di prendere acqua da un’altra diga, quella del Chiascio, meno contesa. In quel caso i costi e l’impatto dell’opera sembrerebbero più alti. Nel corso degli anni è stata avanzata anche un’altra idea più locale e cioè quella di portare acqua al lago dal torrente Caina, che scende da un monte poco distante dal lago – il Tezio – e che spesso ha generato allagamenti nelle zone circostanti.

La manutenzione

Tutti concordano sul fatto che a fianco delle grandi opere ci si dovrebbe occupare urgentemente di quelle piccole. Si stima che ci siano più di 50.000 alberi caduti sul bacino del lago, di cui un tempo ci si occupava ma che ora sembrano non preoccupare più. Molti lamentano che da molti anni non si draga il fondale e che la manutenzione dei fossi principali che convogliano acqua al Trasimeno andrebbe decisamente migliorata per convogliare efficacemente l’acqua disponibile. Ci si dovrebbe anche prendere cura delle sponde per garantire la salute dei canneti. I pesci autoctoni, come il luccio, ne hanno bisogno per depositare le uova; gli uccelli, che in duecento specie diverse vivono o passano dal lago, per trovare riparo.

Mariapia Scarpocchi, nata all’Isola Maggiore e ora proprietaria di un ristorante nello stesso luogo, ricorda che quando era giovane erano i pescatori a occuparsi della manutenzione dei canneti, che gli venivano dati in affitto: «Ogni pescatore aveva una bozza, una parte di canneto che doveva rinvigorire. I pescatori entravano con le barche dentro le canne e ne avevano cura».

Mariapia commenta che nessuno si auspica un semplice ritorno al passato, perché le attività umane potevano essere feroci. Come altre persone intervistate, aggiunge però che «il progresso dovrebbe tenere conto del pregresso». Ai cittadini del lago è chiaro che si dovrebbe imparare dalle pratiche che hanno tenuto in vita l’ecosistema per secoli e integrare quelle conoscenze locali del territorio con ciò che viene dal progresso scientifico.

Per supplire alla carenza di dialogo con le istituzioni, i cittadini del territorio hanno iniziato a informarsi e fare rete. Su Facebook, è nata la community online Trasimeno da Tutelare, che chiede azioni concrete di manutenzione, come i dragaggi. Il gruppo Lago al Centro ha deciso di uscire dallo spazio online e ha iniziato a organizzare incontri in presenza tra la cittadinanza, esperti e politici regionali. Il gruppo ha anche autoprodotto un report sullo stato di incuria dei fossi che circondano il lago, corredato da foto e coordinate geografiche, che è stato inviato alle istituzioni e che verrà aggiornato per sollecitare gli interventi.

I problemi economici

«Anche il turismo è cambiato», racconta Domenico Beltrami, 58 anni. Beltrami ha gestito la spiaggia lacustre di Tuoro per 11 anni, ma alla fine ha deciso di lasciare perché la situazione era troppo complessa: «Ora la maggior parte dei turisti arriva e se ne va, perché vede i pesci morti e lo prende come segno di inquinamento, anche se non è vero».

Domenico si è sempre preso cura della spiaggia, anche quella libera, e i suoi sforzi sono stati accolti dalla comunità. Commenta però che «manca l’amore per il lago» non solo da parte dei politici, ma anche da parte dei cittadini. Negli anni ‘80 e ’90 anche gli abitanti locali vivevano le spiagge durante il weekend, non solo i turisti. Ora c’è uno scollamento con il territorio che andrebbe recuperato attivamente. Anche la pesca locale è in crisi. Per realizzare le ricette della tradizione, alcuni ristoratori del lago comprano il pesce da altri laghi italiani, in mancanza di quello del Trasimeno. Recentemente, la storica cooperativa dei pescatori del Trasimeno ha chiuso i battenti.

Ma non è solo l’economia a preoccupare. Piuttosto, commenta Beltrami, sono stati gli interessi economici ad aver alimentato la cattiva gestione del territorio nel tempo. Se ci si fosse davvero preoccupati della salute del lago, che qui è parte integrante della comunità, non si sarebbe arrivati a questo punto. Lui racconta di un lago lasciato a sé stesso e lo paragona a un’auto a cui non si fa più il tagliando.

Tutti sanno che quando i danni si accumulano le riparazioni costeranno sempre di più o peggio: «A quel punto si lascia andare la macchina finché va», sapendo che potrebbe smettere di funzionare. Serve invece prendersi cura del territorio in modo costante e partecipativo, dialogando con chi lo vive. «Il lago è bello», ricorda Rolando mentre gli uccelli fanno ancora sentire la loro voce.

Commenta l'articolo

Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi

RegistratiSei già registrato?

Accedi