Paura, ansia, speranza: le voci dei giovani iraniani fra regime, guerra e resistenza

Abbiamo intervistato alcuni giovani iraniani residenti in Italia per raccogliere le loro idee ed emozioni sul conflitto da poco terminato, ma che lascia dietro di sé strascichi e situazioni irrisolte.

In breve

Paura, ansia, ma anche speranza, sono le emozioni dei giovani iraniani in Italia:

- Dopo l’attacco israeliano del 13 giugno, abbiamo raccolto le testimonianze di giovani iraniani che vivono in Italia.

- Ansia, solitudine e confusione morale emergono nei racconti, insieme al senso di impotenza di chi vive la guerra da lontano.

- Nessuna fiducia nel regime, ma anche nessuna identificazione con gli attori del conflitto: “Non è la nostra guerra”.

- C’è chi denuncia la propaganda, la censura e la fine della stampa libera in Iran.

- Altri chiedono alla comunità internazionale di smettere di legittimare il regime e riconoscere il diritto del popolo iraniano a resistere.

- Il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (CNRI) si presenta come unica alternativa valida al regime ma desta sospetti e non convince tutta la popolazione.

«È difficile dire come sto, se sono impaurita, in ansia, speranzosa, perché sono tutte queste cose. La guerra mi sta insegnando che a volte le emozioni non sono univoche. Tutto è confusione, tutto è grigio. E noi iraniani siamo bloccati lì, in mezzo, senza sapere cosa sperare». Laleh – nome di fantasia, l’intervistata ha chiesto di restare anonima – è venuta in Italia un anno fa per studiare dopo aver svolto i primi anni di università a Teheran, dove pur non prendendo parte direttamente alle proteste ha visto decine di amici portati via e incarcerati.

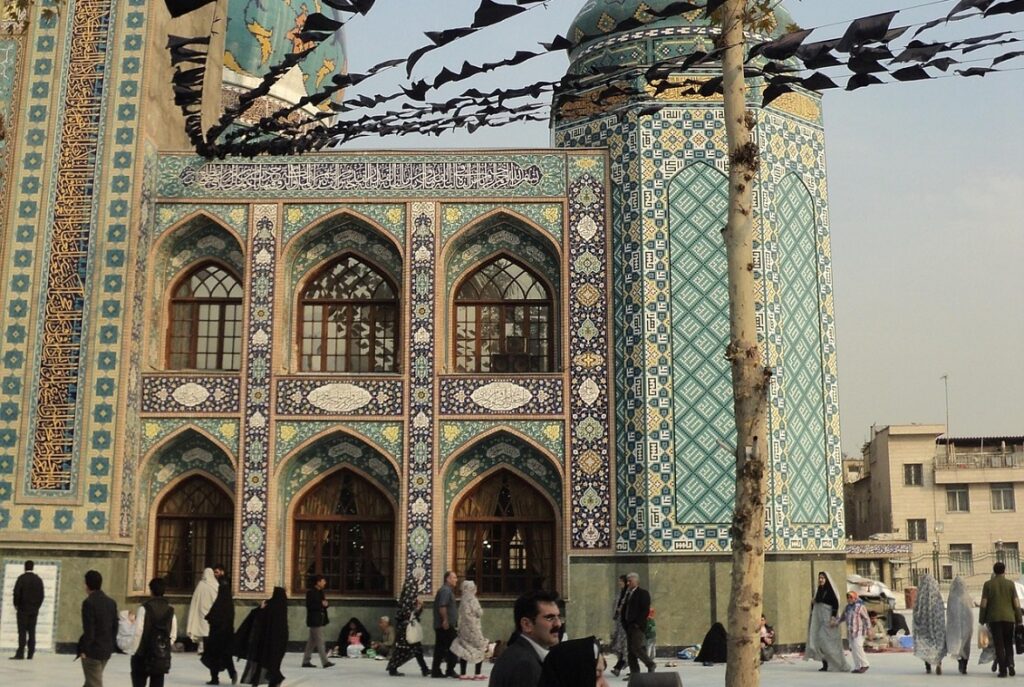

Mentre parla la voce si rompe di tanto in tanto. Racconta che da quando Israele ha attaccato il suo paese, il 13 giugno, vive in uno stato di ansia costante. Adesso la situazione sembra essersi stabilizzata dopo il cessate il fuoco – mentre parliamo è entrato in vigore da poche ore –, ma le ripercussioni di questi 12 giorni di guerra sono ancora difficili da comprendere.

L’impatto psicologico

«Il 13 giugno è stato il giorno più terribile della mia vita. Peggio delle proteste. Peggio di tutto ciò che avevo già visto», racconta. Per anni la propaganda del regime aveva insistito su un punto: “siamo poveri, siamo oppressi, ma almeno siamo sicuri”. Una sicurezza solo apparente, fragile come la promessa di pace in un Paese che ha fatto della tensione geopolitica una normalità. «Per dieci anni ci hanno detto che almeno non ci sarebbe stata una guerra. E poi la guerra è arrivata».

Laleh descrive una forma di ansia persistente, quasi biologica, che la accompagna ogni giorno. «È la tragedia del non sapere se la tua famiglia sarà al sicuro il minuto dopo. È la consapevolezza che la sicurezza era un privilegio che non sapevamo nemmeno di avere», spiega. Una sensazione a cui si mescola un senso di solitudine e incomunicabilità con il resto del mondo, un’esperienza frequente in chi vive una tragedia a distanza, circondato da persone che non stanno vivendo la stessa esperienza.

«Non chiedo empatia, perché so che nessuno può capire davvero se non ci è passato. Nemmeno io prima riuscivo a capirlo». È una barriera invisibile, quella sorta improvvisamente tra lei e chi la circonda in Italia, anche con amici e coetanei. «È una vita doppia – dice – fatta di una realtà qui e di un’altra lì, dove ogni notizia può significare la fine per qualcuno che ami».

Un dilemma morale senza soluzione per gli iraniani

Non è solo la paura a tormentare Laleh, ma anche la confusione, l’impossibilità di scegliere da che parte stare. «Questa guerra non è la nostra guerra. Nessuna delle parti in campo rappresenta il popolo iraniano. Non Israele, non il regime». Un pensiero che torna in tutti i racconti raccolti: la sensazione di essere intrappolati in un conflitto in cui ogni attore combatte una battaglia propria, con proprie logiche e interessi, e nessuna coincide con quelle della popolazione iraniana.

In Iran, il regime degli ayatollah, nato dopo la Rivoluzione islamica del 1979, è guidato attualmente dall’ayatollah Ali Khamenei, che detiene il controllo ultimo su tutti gli organi dello Stato, dalle forze armate ai media, rendendo di fatto marginale il ruolo del presidente e del parlamento. Questo regime è spesso accusato di autoritarismo, repressione del dissenso e violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti di donne, minoranze e oppositori politici.

In questo contesto, ogni notizia suscita sentimenti contrastanti. «Quando ho visto che la prigione di Evin era stata colpita all’inizio ho pensato: finalmente!», racconta Laleh. La prigione di Evin, a Teheran, è infatti tristemente nota per ospitare prigionieri politici, un simbolo della repressione del regime iraniano, ed è stata colpita da un bombardamento israeliano che ne ha danneggiato alcuni edifici amministrativi. Subito dopo però il pensiero cambia: «Poi vedi i soldati, ragazzi che magari non volevano nemmeno essere lì, mandati a morire. E ti chiedi: chi ha davvero pagato in quel bombardamento? Non i veri responsabili». È una reazione emotiva ambivalente, che racconta quanto la guerra renda impossibile separare giustizia e tragedia.

La stessa confusione si riflette sul piano politico. Una confusione che, secondo la ragazza, è l’essenza stessa della guerra e che la sta rendendo insofferente verso chi propone letture semplicistiche. «In Italia – dice – ho sentito persone stimare Khamenei solo perché è contro Israele o contro gli Stati Uniti. Ma tre persone possono essere criminali di guerra allo stesso tempo». Non c’è nessuna gloria, secondo lei, nell’appoggiare un leader solo perché si oppone a un altro potere ritenuto ingiusto. «Khamenei ci opprime, Netanyahu ci bombarda, Trump ha destabilizzato il Medio Oriente. Nessuno di loro è dalla parte del popolo».

Ciononostante, una convinzione resta chiara e Lelah la ribadisce, prima di salutarci. «C’è una cosa che voglio dire, e penso che la maggior parte delle persone in Iran, almeno il 70-80%, sarebbe d’accordo: questa è una guerra ideologica nella quale ci hanno trascinato i mullah. Se non fosse per il regime islamico, non avremmo avuto tutte queste vittime».

La voce silenziata del dissenso

Erfan ha 25 anni, vive in Italia da tre e lavora come giornalista freelance. Anche in Iran era giornalista: ha iniziato occupandosi di cronaca nera, poi ha provato con la politica, ma le pressioni e le minacce lo hanno costretto a ripiegare sullo sport. «Censura, intimidazioni, nessuna libertà editoriale: era impossibile continuare a raccontare la verità,» spiega. Oggi è parte dell’Associazione Sociale Iraniana e lavora per dare voce a chi è ancora dentro quel sistema repressivo.

«La stampa libera in Iran non esiste più», afferma senza esitazioni. «Un tempo c’erano alcune pubblicazioni studentesche indipendenti, ma ora sono tutte chiuse. I miei ex colleghi sono in carcere e i giornalisti rimasti devono solo scrivere quello che il regime comanda». Il suo appello ai giornalisti italiani è diretto: «Non usate i media iraniani come fonti. Sono strumenti di disinformazione. Contattate direttamente le persone, non fatevi usare».

Sulla guerra, Erfan ha una posizione chiara: «Israele non aveva il diritto di attaccare, ma nemmeno l’Iran aveva il diritto di costruire armi nucleari. Entrambi i governi sono responsabili». Per lui il conflitto è presto diventato una scusa usata dal regime per giustificare la repressione interna e coprire il disastro economico. «Non c’è nessun eroe. Solo persone innocenti che muoiono mentre due poteri giocano alla guerra».

La protesta che non muore

Eppure la risposta popolare non si è mai spenta. In molte città iraniane continuano a risuonare slogan contro il regime, sebbene gli attacchi israeliani abbiano confuso le acque. «Nella comunità iraniana – ci racconta Erfan – ci sono opinioni molto diverse sull’invasione israeliana. Molti sono contro il regime e alcuni hanno persino visto positivamente l’attacco, sperando che portasse alla fine del governo. Altri invece condannano Israele per aver violato la sovranità del paese. In generale però molti iraniani danno la colpa al proprio governo per aver provocato la situazione con il suo programma nucleare».

Poi vedi i soldati, ragazzi che magari non volevano nemmeno essere lì, mandati a morire. E ti chiedi: chi ha davvero pagato in quel bombardamento?

Anche l’opposizione al regime tuttavia è molto frammentata e non priva di controversie. Una giovane donna che abbiamo intervistato e che successivamente ha chiesto che le sue dichiarazioni non venissero pubblicate, sosteneva il programma in dieci punti elaborato dal Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (CNRI).

Il CNRI è una sorta di parlamento in esilio che ha l’obiettivo di rovesciare la Repubblica islamica e instaurare una repubblica democratica. Di questa coalizione fa parte, con un ruolo preminente, l’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano (MEK), movimento nato negli anni ’60 che ha partecipato attivamente sia alla lotta contro lo Scià che, successivamente, a quella contro la Repubblica islamica. Dopo essere stati messi al bando da Khomeini, molti membri del MEK hanno vissuto per anni in esilio prima in Iraq, dove hanno ricevuto protezione dal regime di Saddam Hussein e lo hanno affiancato in alcune circostanze durante la guerra contro l’Iran, poi in Francia, quindi in Albania.

Il CNRI, con la sua piattaforma politica in 10 punti, si presenta come l’unica alternativa credibile in questo momento al regime degli ayatollah. Ma non tutti sembrano fidarsi. Sia Erfan che Laleh sostengono che il gruppo non rappresenti la maggioranza del popolo iraniano. Secondo Erfan «per la grande maggioranza degli iraniani oggi il CNRI non è percepito come un’alternativa credibile o democratica, ma piuttosto come un gruppo con dinamiche autoritarie non dissimili da quelle del regime attuale», mentre Laleh sostiene che hanno «combattuto contro la popolazione dell’Iran a fianco di Saddam Hussein, che non sono meglio né peggio del regime islamico e che la stragrande maggioranza della popolazione non li supporta».

Abbiamo contattato una terza persona, Reza, un rifugiato iraniano che vive a Padova e la cui storia abbiamo raccontato qui, per un ulteriore parere: anche Reza ha affermato di non fidarsi per niente del CNRI, del MEK e di questi gruppi organizzati e di matrice islamista. Ne abbiamo parlato con Paola Rivetti, professora associata di politica mediorientale presso la Dublin City University in Irlanda, autrice di Political Participation in Iran from Khatami to the Green Movement, che ci ha confermato il carattere controverso di questa organizzazione.

«I mujaheddin del popolo – ci ha spiegato – sono un gruppo nato prima della rivoluzione. Nel corso del periodo immediatamente postrivoluzionario furono repressi e, quando Saddam Hussein attaccò l’Iran nel 1980, combatterono a fianco dell’Iraq. È sempre stato un gruppo estremamente controverso, che non ha alcuna base di sostegno interno in Iran. Scontano l’appoggio che diedero all’invasione irachena e oggi scontano il sostegno dato all’attacco israeliano del giugno del 2025. Se possibile, questo ne ha affossato ancora di più la credibilità politica goduta presso gli iraniani».

Anche la governance dell’organizzazione desta qualche perplessità: «All’estero l’organizzazione è strutturata in maniera verticistica – continua Rivetti – sotto la leadership indiscussa di Maryam Rajavi, vedova del fondatore Massoud. Da quello che sappiamo, si tratta di un’organizzazione guidata da una rigida disciplina che, secondo molti iraniani, li renderebbe più simili a una setta che a un’organizzazione politica». La situazione, come si intuisce, è molto frammentata. Se sulla critica all’attuale regime sembra esserci un ampio consenso, su cosa possa venire dopo le idee divergono. E forse non potrebbe essere altrimenti.

Commenta l'articolo

Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi

RegistratiSei già registrato?

Accedi