Libertà di stampa: qual è il suo stato di salute nel 2025?

Guardando a ritroso al 3 maggio, Giornata internazionale per la libertà di stampa, una riflessione dalla penna di Matteo Cardia sul giornalismo tra crisi, minacce e la responsabilità di raccontare.

Che cos’è il giornalismo? Perché è importante? Sembra paradossale iniziare un articolo facendo una domanda a chi legge, ma può essere utile a sviluppare un percorso comune. Chi scrive ha spesso sempre sognato di fare questo mestiere, sin da quando batteva con le dita sulla scatola dei pastelli Giotto perché faceva un rumore simile a quello di una tastiera. Eppure, a oggi, quella stessa persona si trova davanti a quelle domande scritte precedentemente e ad altre che si aggiungono a poco a poco.

Quelle tipiche di chi a 29 anni si trova di fronte allo scoglio delle scelte e quelle che accomunano le vite di chi informa, come: fino a dove verranno spinti i limiti oggi conosciuti per esercitare la professione in maniera dignitosa? Ma soprattutto, in un mondo in cui la vita e la libertà dei giornalisti sembrano contare sempre meno, quale sarà il futuro del giornalismo? C’è ancora speranza?

Libertà di stampa: i pericoli crescenti

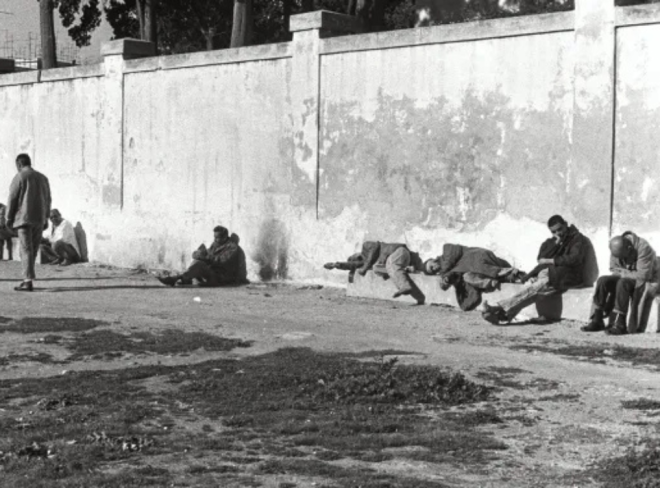

Per avere risposte sull’avvenire, bisogna guardare al presente. Essere consci di quello che si trova sotto i nostri occhi e di quello che le nostre orecchie faticano a sentire, prese dal rumore della quotidianità che immerge tutti noi. Secondo i dati del Committee to Protect Journalists, il 2024 è stato l’anno in cui sono morti più giornalisti e lavoratori dei media sin dal 1992. Ben 113 persone, se si tiene conto delle vittime per cui c’è una conferma della motivazione della morte, che può variare dall’assassinio al lavoro in zone di guerra considerate pericolose. Il conteggio salirebbe ancora se si includessero anche gli 11 giornalisti per cui non si sa ancora il motivo del decesso.

Sui crudi conti grava la situazione in Palestina, dove le morti registrate sono ottantadue. Numeri, vite, storie, che potrebbero essere molte di più data la difficoltà del reperire notizie durante un genocidio come quello in corso a Gaza. Ma se la morte può sembrare una condizione tanto tragica quanto lontana, la situazione resta negativa anche guardando a ciò che ci può apparire più prossimo. L’indagine annuale di Reporters Sans Frontières presenta un quadro peggiorato negli ultimi dodici mesi.

Anno in cui sono morti più giornalisti e lavoratori dei media

Il numero delle vittime annuali, ma mancano gli 11 giornalisti per cui non si sa ancora motivo del decesso

I giornalisti uccisi in Palestina nel 2024

Dopo la decrescita infelice degli ultimi dieci anni, il punteggio medio globale dell’indicatore della libertà di stampa è entrato di diritto nella categoria “situazione di difficoltà”. A ciò si aggiunge che per la prima volta nella storia della classifica, le condizioni in cui si fa giornalismo sono “difficoltose” o “gravi” in più della metà degli Stati e “soddisfacenti” in meno di un quarto di questi. Se la fotografia a livello continentale permette all’Europa – in cui si attende la piena attuazione del Media Freedom Act – di sentirsi più sicura rispetto agli altri quattro presenti sul mappamondo, andando nel particolare nessuno può sentirsi privato dalle preoccupazioni, e non solo chi lavora nella Slovacchia di Fico o nell’Ungheria di Orban.

Anche perché sono due gli aspetti principali che comunemente emergono: gli attacchi diretti o indiretti – attraverso leggi – della politica e la pressione economica sempre maggiore su lavoratori e lavoratrici. Aspetti che convivono e che si mischiano tra di loro, in un mondo in cui anche i governi eletti democraticamente soffrono maggiormente il ruolo del giornalismo e dove la concentrazione delle proprietà dei media e le richieste del mercato sono sempre più marcate.

Tutto il mondo è Paese

L’Italia non è esente da questo discorso, anzi, ne è una chiara rappresentazione. Guardando ancora alla classifica di RSF, Roma è scesa al 49° posto in graduatoria, a causa soprattutto – si legge nel cappello iniziale – delle minacce delle organizzazioni mafiose e di gruppi violenti, ma anche per via di norme come la cosiddetta Legge bavaglio e l’utilizzo di azioni legali contro il lavoro giornalistico. Niente di nuovo all’orizzonte, insomma. I campanelli d’allarme però a oggi sembrano essere più numerosi, anche per via di una politica che alimentando la sfiducia nei confronti dei media ha potuto prendersi certe libertà, a tutti i livelli.

Fino a permettersi di non dare risposte sulla presenza del software spia – teoricamente solo in dotazione ai governi – Paragon sul telefono di due giornalisti di Fanpage.it, il direttore Francesco Cancellato e il redattore Ciro Pellegrino. O di far sì che i giornalisti rinuncino al loro diritto e dovere di riservatezza delle fonti di fronte alla richiesta dei Servizi segreti, stando al decreto legge sicurezza a cui anche il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha provato a opporsi.

Senza dimenticare un divario di genere che fa segnare il +16% per i salari degli uomini rispetto a quelli delle donne

E poi di continuare la tradizione delle querele, portata avanti, per esempio, dal ministro della Difesa Crosetto contro tre giornalisti del quotidiano Domani oppure della concentrazione dei media nelle mani di singoli imprenditori con evidenti conflitti di interesse: come il deputato Antonio Angelucci, che controlla i quotidiani Libero, Il Giornale e Il Tempo e che ha tentato di scalare l’AGI, agenzia di stampa il cui editore è l’ENI e di conseguenza lo Stato stesso. Anche al di fuori della politica la concentrazione dei media nelle mani di pochi non è qualcosa di anormale, con i casi della famiglia Agnelli (Gruppo Gedi) e Cairo (RCS) che fotografano la volontà di continuare nel percorso di intendere l’informazione come un business.

Come tale, i profitti restano nelle mani di pochi. L’analisi dell’Inps presentata il 19 marzo scorso dal titolo “Lo stato del giornalismo italiano”, certifica una classe lavoratrice sempre più povera, soprattutto quando si parla di autonomi – il 70% circa guadagna 25.000 euro all’anno – o di giovani giornalisti dipendenti che fino ai 30 anni, in media, guadagnano 18.886 euro, numeri diversi da chi nella fascia 51-55 ha una retribuzione media annua di oltre 64.000 euro. Senza dimenticare un divario di genere che fa segnare il +16% per i salari degli uomini rispetto a quelli delle donne.

L’isola non è esclusa

Neanche la Sardegna è immune da questi discorsi. Specialmente quando si guarda alla situazione salariale di chi inizia a muovere i primi passi nel lavoro o alle difficoltà che le piccole realtà giornalistiche indipendenti devono affrontare di fronte a un equilibrio tra qualità e guadagni non sempre facile da trovare.

Senza nascondere poi che il quadro editoriale è oggi prevalentemente occupato da un solo gruppo, quello che fa capo a L’Unione Sarda, che nel tempo ha portato nel suo alveo anche realtà un tempo concorrenti come Sardegna Uno e “approfittato” di esperienze finite presto come quella del giornale Epolis, ma soprattutto delle scelte dell’altro principale quotidiano isolano, edito a Sassari, La Nuova Sardegna. Nel 2017, l’allora editore Gedi scelse di chiudere la redazione di Cagliari, alimentando la percezione di una divisione tra nord e sud in base al giornale acquistato e lasciando una porzione di regione orfana di un altro punto di riferimento giornalistico.

Un mancato cambio di rotta del nuovo editore Sae, che oggi controlla La Nuova insieme alla Fondazione di Sardegna e al gruppo De Pascale (lo stesso del presidente della Camera di commercio di Cagliari-Oristano), ha favorito la permeazione nel territorio de L’Unione Sarda, capace di sfruttare anche gli altri capisaldi del gruppo Radiolina (radio) e Videolina (tv). “Mascherando” meglio così il coinvolgimento tra le pagine di politici di rilievo, come l’ex presidente di Regione Mauro Pili, e l’aumento di influenza dell’editore Sergio Zuncheddu, la cui firma è apparsa più volte su L’Unione Sarda nell’ultimo anno su temi delicati come continuità territoriale e transizione energetica, andando così oltre il proprio consueto ruolo.

C’è speranza (?)

Si potrà pensare che chi scrive è un pessimista. E che forse sta riversando in queste righe l’amarezza data dal confronto con il contesto generale. In realtà il giornalismo è importante per tutto ciò che è stato elencato. Per raccontare e testimoniare, per denunciare ciò che non va e che può essere cambiato. Nei contesti apparentemente semplici e in quelli complessi. Lo si può fare mettendo da parte il proprio ego per mettere in luce le storie o mettendosi insieme, unendo le forze, come dimostrano anche questo sito e Indip, o progetti sempre più rilevanti fatti da singoli che si trasformano in collettività, come le esperienze di Fada Collective o del Centro di Giornalismo Permanente.

Oppure guardando a chi rischia la propria libertà ogni giorno per raccontare le diseguaglianze o le guerre che non si vogliono vedere. Per farci riflettere, perché alla fine il giornalismo è una questione morale e di responsabilità verso la collettività. Un servizio che non è fatto per piacere a noi stessi, ma per capire insieme agli altri ciò che succede intorno a noi. Per non diventare indifferenti, in un mondo che ha bisogno ancora di chi sogna di cambiarlo con una penna, un microfono o battendo su una tastiera.

Commenta l'articolo

Per commentare gli articoli registrati a Italia che Cambia oppure accedi

RegistratiSei già registrato?

Accedi